Résumés et diaporamas des séances plénières, des présentations et des ateliers

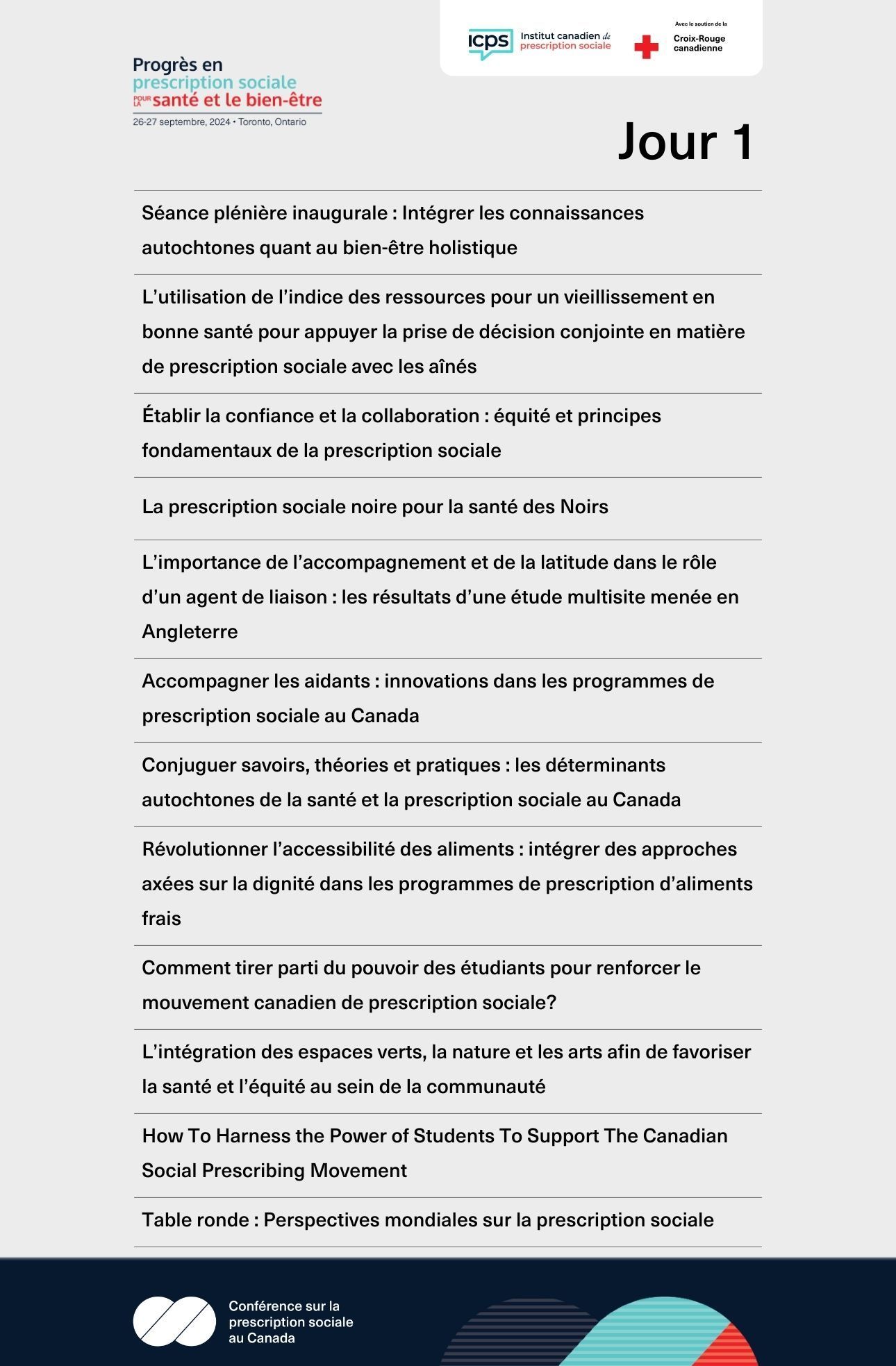

Jour 1

Séance plénière inaugurale : Intégrer les connaissances autochtones quant au bien-être holistique

Lien vers le diaporamaModératrice:

- Dre Kate Mulligan (elle/la) Directrice principale, Institut canadien de prescription sociale, Croix-Rouge canadienne

Conférencier:

- Aîné Dr Albert Marshall

Résumé de la séance

Combien de fois prenons-nous des décisions en pensant aux sept prochaines générations? Cette question, posée lors de la séance plénière d’ouverture, nous invite à réfléchir aux implications pour la politique, la pratique et la recherche, qui sont souvent axées sur les résultats à court terme. L’Aîné Dr Albert Marshall a souligné que la technologie a favorisé des avancées, mais qu’elle a aussi éloigné les gens de leur bien-être spirituel et des liens étroits qu’ils partagent.

« Non seulement nous avons rompu les liens avec la nature, nous avons également perdu les liens avec les autres », a dit Dr Marshall. « Nous nous sommes éloignés de l’essence même de la vie en succombant au faux sentiment de sécurité qui consiste à croire que la science nous protégera de tout. » Ses paroles nous invitent à revoir notre manière collective de faire. Le véritable défi et l’opportunité résident dans notre capacité à travailler ensemble, à faire preuve d’humilité au bénéfice de tous. Il faut reconnaître que les enseignements d’aujourd’hui apporteront des bienfaits qui dureront bien au-delà de notre vie.

Cette réflexion correspond aux principes de la prescription sociale, qui cherchent à rétablir les liens, à la fois avec nos communautés et avec la nature. En favorisant une approche holistique de la santé et du bien-être, la prescription sociale constitue un acte de soin pour le présent et l’avenir, garantissant que nous prenons soin de nous et des générations à venir.

L’utilisation de l’indice des ressources pour un vieillissement en bonne santé pour appuyer la prise de décision conjointe en matière de prescription sociale avec les aînés

Lien vers le diaporamaConférencières:

- Beth Mansell (elle/la) Responsable du projet provincial de prescription sociale, Healthy Aging Alberta

- Colleen Derksen (elle/la) Responsable du travail social, Sage Seniors Association

- Dre Tammy O’Rourke (elle/la) Professeure agrégée, Université d’Athabasca

Résumé de la séance

Le thème principal de cette séance portait sur la manière de rencontrer les aînés là où ils se trouvent. Le Réseau canadien de soins aux personnes fragilisées et la Fondation Max Bell ont financé le développement de l’indice des ressources pour un vieillissement en bonne santé (Healthy Aging Asset Index, HAAI). Ce projet a été réalisé en collaboration avec l’Université de l’Alberta et l’Université d’Athabasca. L’outil permet aux personnes âgées de se prendre en charge en facilitant des évaluations de santé personnalisées dans des domaines tels que la santé physique, l’engagement social et le bien-être personnel. Il vise à permettre aux aînés de fixer et de poursuivre leurs propres objectifs, tout en intégrant le soutien de spécialistes, d’organismes communautaires et de bénévoles.

Les conférencières ont présenté des données prometteuses montrant des améliorations importantes du bien-être personnel et de l’engagement social des personnes âgées après six à douze mois de prescription sociale guidée par l’outil HAAI. Nombre d’entre elles ont fait état d’une réduction de l’isolement et d’une amélioration des liens sociaux. Les appels à l’action portant sur une plus grande accessibilité de l’outil HAAI pour les organismes communautaires et les établissements de santé afin de pouvoir en tirer parti. Selon les propos d’un participant, il est essentiel de « tisser des liens » pour que les aînés s’impliquent activement dans la démarche. Grâce à l’outil HAAI, il est possible de mieux adapter la prescription sociale à la population vieillissante du Canada, ce qui favorise une approche des soins qui est plus inclusive et mieux adaptée.

Établir la confiance et la collaboration : équité et principes fondamentaux de la prescription sociale

Lien vers le diaporamaModératrice:

- Dre Alayne Adams (elle/la) Professeure, Université McGill

Conférenciers:

- Le-Tien Bhaskar (elle/la) Cofondatrice et codirectrice du Collectif étudiant canadien de prescription sociale

- Dr. Kiffer Card (il/le) Professeur agrégé, Université Simon Fraser

- Caitlin Muhl (elle/la) Candidate au doctorat en qualité de la santé, Université Queen’s

Résumé de la séance

Les conférenciers se sont penchés sur la complexité de la promotion du bien-être social, en particulier chez les personnes âgées. Alors que nous vieillissons, notre cercle social tend à diminuer, et nous privilégions des liens plus étroits avec un nombre restreint de personnes. La prescription sociale cherche à combattre l’isolement, mais elle peut parfois entrer en conflit avec le sentiment d’autonomie d’une personne. La confiance s’avère être un élément clé, mais complexe, dans cette dynamique. En effet, les patients ont souvent l’impression que leurs prescripteurs ne saisissent pas complètement leur situation personnelle. Le-Tien a mis en évidence ce défi en soulignant qu’il y a un écart entre l’ampleur de la production collaborative et la politique et la pratique. Le professeur Card a également posé la question suivante : « Comment pouvons-nous instaurer la confiance lorsque les prestataires de soins de santé ne peuvent pas, dans la pratique, établir de véritables liens psychologiques avec chaque patient? »

L’un des principaux enseignements consiste à responsabiliser les individus plutôt que de faire des suppositions. Comme l’a souligné le professeur Card, la confiance émerge lorsque les gens se sentent vus, respectés et compris. Il a souligné que la structure actuelle de notre système de santé va à l’encontre de l’établissement de la confiance. Il faut trouver un équilibre entre autonomie et appartenance, assurer des soins adaptés à la culture du patient, et coproduire des solutions qui tiennent compte de ses besoins.

La prescription sociale noire pour la santé des Noirs

Lien vers le diaporamaModératrice:

- Kisa Hamilton (elle/la) Cofondatrice/consultante, Transform Practice Co-operative Inc

Conférenciers:

- Hathor-Ra Phoenix Adwoa (elle/la) Navigatrice de la prescription sociale pour les Noirs, Centre de santé communautaire TAIBU

- Joesiann Nelson (elle/la) Directrice de la promotion de la santé et des services communautaires, Centre de santé communautaire Black Creek

- Neil Price (il/le)Directeur exécutif, Logical Outcomes

Résumé de la séance

Cette séance a mis l’accent sur la nécessité de mettre en place des approches adaptées et axées sur la communauté pour combattre les inégalités en matière de santé au sein des communautés noires, en s’appuyant sur les connaissances de la communauté et la sécurité culturelle. Joesiann Nelson a souligné l’importance d’une programmation culturellement adaptée pour une prescription sociale à l’intention des Noirs dans la communauté. Les principes afrocentriques, les méthodes d’évaluation participative et l’engagement continu de la communauté ont été nommés comme des éléments clés pour la conception de prescriptions sociales efficaces qui tiennent compte de la réalité culturelle.

Les évaluations axées sur des principes antiracistes ont été perçues comme cruciales, car elles exigent de la confiance, de la souplesse et du temps pour prendre en compte complètement les besoins et les valeurs de la communauté. Cette démarche plus longue et réfléchie a été considérée comme indispensable pour assurer un impact profond et durable. Dans sa présentation des résultats de l’évaluation du projet BFSP (Black Focused Social Prescription), Neil Price a mentionné le rôle vital de la sécurité alimentaire, puisque 60 % des personnes interrogées ont accès à des programmes alimentaires grâce au projet BFSP. La séance a souligné que l’accès à la nourriture et au logement et d’autres besoins fondamentaux mènent à l’exclusion d’autres prescriptions sociales. Selon Hathor-Ra, il est crucial de prendre en compte les déterminants sociaux qui influencent à la fois la santé et l’équité. Il faut donc s’attaquer aux besoins primaires avant toute autre intervention.

La séance a appelé à un financement durable et à long terme qui est adapté aux besoins de la communauté noire, en plaidant pour un financement de base plutôt que pour des approches axées sur des projets, comme l’a demandé Joessian Nelson. « Nous ne sommes pas des projets, mais bien des êtres humains ».

L’importance de l’accompagnement et de la latitude dans le rôle d’un agent de liaison : les résultats d’une étude multisite menée en Angleterre

Lien vers le diaporamaConférencières:

- Debra Westlake (elle/la) Chercheuse, Université d’Oxford

- Stephanie Tierney (elle/la) Professeure agrégée, Université d’Oxford

Résumé de la séance

Lors de cette séance, Debra Westlake et Stephanie Tierney ont examiné le rôle complexe des agents de liaison dans le domaine de la santé. Elles se sont penchées sur les défis auxquels ces personnes font face et sur les principaux éléments qui influencent leur impact. Il est important de tenir compte d’aspects, tels que la variabilité du temps consacré aux interactions avec les clients, les obstacles à la crédibilité du rôle d’agent de liaison lorsqu’il est exercé à temps partiel ou dans plusieurs sites, ainsi que la contribution restreinte au sein des équipes multidisciplinaires. Selon Westlake et Tierney, il est essentiel de trouver un équilibre optimal entre la fréquence et la qualité des rencontres avec les clients. Elles soulignent l’importance des concepts d’« accompagnement » et de « latitude », essentiels à la qualité des interactions et à l’établissement de relations efficaces.

L’accompagnement s’est avéré la pierre angulaire des interactions avec la clientèle. Il ne s’agit pas seulement d’écoute active, mais bien de la création d’un environnement sécuritaire et empreint de soutien émotionnel dans lequel les clients se sentent libres de s’exprimer. Un agent de liaison ayant participé à la séance a affirmé que l’accompagnement soutenu lui permettait « de faire quelque chose avec les gens plutôt que pour eux. Parfois, une personne n’a besoin que d’un petit coup de pouce pour oser franchir le pas. » Les agents peuvent alors aider les clients à faire face à leur détresse émotionnelle et à s’adapter aux changements en cours. Cependant, cet accompagnement peut affecter le bien-être émotionnel des agents, ce qui met en évidence la nécessité de former et de soutenir ces derniers.

Le deuxième concept est celui de la « latitude », qui correspond au jugement requis pour trouver un équilibre entre les politiques institutionnelles et les besoins individuels des clients. Les agents de liaison ont la liberté de s’adapter en fonction de la situation. Cependant, si cette liberté n’est pas accompagnée d’une formation adéquate, elle peut engendrer des risques. Un participant a fait remarquer qu’une « certaine marge de manœuvre devrait exister. Nous devrions pouvoir en faire part aux bailleurs de fonds et aux organisations », tout en soulignant le besoin de flexibilité et de soutien dans le rôle de l’agent de liaison.

Accompagner les aidants : innovations dans les programmes de prescription sociale au Canada

Lien vers le diaporamaModératrice:

- Liv Mendelsohn (elle/la) Directrice exécutive, Centre canadien d’excellence pour les aidants

Conférenciers:

- Adrien McKenna (elle/la) Agente de liaison pour les personnes aidantes, Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario

- Felicia Hart (elle/la) Gestionnaire, programmes de navigation pour personnes aidantes naturelles et en milieu de travail, Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario

- Barb MacLean (elle/la) Directrice exécutive, Family Caregivers of BC

- Wendy Johnstone (elle/la) Directrice des programmes et de l’innovation, Family Caregivers of BC

- Aaron Yukich (il/le) Chef de projet, Caregiver Rx Social Prescribing Program, Family Caregivers of BC

Résumé de la séance

La séance sur la prescription sociale pour les personnes aidantes a mis en évidence son rôle émergent dans la résolution des problèmes complexes auxquels fait face ce groupe souvent négligé. Étant donné qu’un Canadien sur quatre est actuellement un aidant et qu’un sur deux devrait remplir ce rôle au cours de sa vie, le besoin d’un soutien exhaustif est essentiel. Les principaux constats font ressortir que près de la moitié des aidants canadiens se sentent épuisés, plus d’un tiers ont l’impression d’être dépassés et 80 % souhaitent recevoir un soutien social accru. Cela souligne la nécessité urgente d’une intervention. Pendant la séance, il a été dit que « fournir des soins est un acte de générosité. C’est une action qui découle de nos liens et de nos relations ». Cette affirmation met en lumière l’importance du volet relationnel dans la prestation de soins pour favoriser le développement communautaire.

Il est impératif que les professionnels de la santé prennent l’initiative d’identifier et d’aider les personnes aidantes. En effet, 77 % d’entre elles souhaitent que leur état de santé soit abordé lors de leurs consultations. L’instauration de parcours de prescription sociale adaptés peut combler le fossé entre les soins de santé et le soutien communautaire. Cette démarche nécessite une collaboration entre les prestataires de soins de santé, les organisations communautaires et les personnes aidantes. La séance a mis l’accent sur l’importance des aidants dans les équipes de santé et de services sociaux. La prochaine étape pour créer des systèmes de soutien efficaces et intégrés est de les inclure systématiquement dans les approches de prescription sociale.

Conjuguer savoirs, théories et pratiques : les déterminants autochtones de la santé et la prescription sociale au Canada

Lien vers le diaporamaModérateur:

- Jean-Philippe Crete (il/lui)Directeur de la recherche et des politiques - Bureau des relations avec les peuples autochtones, Croix-Rouge canadienne

Conférencières:

- Jennifer Bull, Responsable du projet de plan d’action territorial pour éliminer la tuberculose, gouvernement du Nunatsiavut

- Kristen Jordan (elle/la) Conseillère en santé publique, Croix-Rouge canadienne

Résumé de la séance

La séance s’est concentrée sur la réorientation de la médecine pour placer la priorité sur le bien-être en reconnaissant le rôle crucial du soutien communautaire, souvent négligé dans les soins de santé traditionnels. L’une des idées proposées est que, pour les communautés autochtones, le bien-être passe par le rétablissement des liens rompus entre les personnes et avec la terre. Cette perspective souligne l’importance d’une approche plus intégrée qui reconnaît la confiance comme essentielle à l’efficacité des soins de santé. Selon Jennifer Bull, si les individus n’ont pas confiance, ils se désintéressent complètement du sujet.

Les exemples présentés ont mis en évidence l’importance des plans de traitement individualisés, tels que l’intégration d’aliments familiers et adaptés à la culture dans les recommandations nutritionnelles. Cette approche peut considérablement améliorer l’engagement et la satisfaction des patients. La séance a souligné l’importance d’une approche globale pour engendrer des changements significatifs dans les résultats en matière de santé. Comme l’a si bien dit Kristen Jordan, « vous pouvez aider, même seul ». Les prestataires de soins de santé et de services communautaires devraient commencer par comprendre le contexte particulier du patient avant de lui proposer des solutions. La séance a renforcé la nécessité d’une vision holistique de la santé qui relie les individus à leur communauté et à leur environnement. Cette approche permettrait d’améliorer l’efficacité des pratiques en matière de soins de santé.

Révolutionner l’accessibilité des aliments : intégrer des approches axées sur la dignité dans les programmes de prescription d’aliments frais

Lien vers le diaporamaModératrice:

- Albesa Aliu (elle/la) Candidate au doctorat, Université de Montréal

Conférenciers:

- Beccah Frasier (iel/elle) Codirectrice exécutive, Carrefour solidaire CCA

- Lizzie Slattery (elle/la) Coordinatrice de la mobilisation et de l’engagement, Carrefour solidaire CCA

- Matthew Little (il/le) Professeur agrégé, École de santé publique et de politique sociale, Université de Victoria

Résumé de la séance

Beccah Frasier et Lizzie Slattery, chercheuses chez Carrefore solidaire, ont présenté l’impact considérable du centre communautaire d’alimentation, qui a aidé 1 553 ménages et 4 166 personnes pour une valeur de 565 500 $ en 2023. Le programme repose sur un réseau de 44 organismes communautaires qui distribuent des « points Carrefour » (PC) et de 54 marchés partenaires qui les acceptent. Le taux d’utilisation atteint un niveau remarquable de 93 %. D’abord saisonnier, il est devenu annuel en 2022 et s’apprête à s’étendre à trois nouveaux quartiers en 2024-2025. Le programme de sécurité alimentaire se distingue par son approche communautaire, technologique et flexible, adaptée à des quartiers particuliers. Il permet d’améliorer l’accès aux ressources alimentaires et favorise le sentiment d’appartenance à la communauté.

Matthew Little, du CSC de Guelph, a parlé de la portée du programme Fresh Food Rx, qui a offert des prescriptions alimentaires pour lutter contre l’insécurité alimentaire et améliorer les résultats de santé liés à la nutrition. En 2021-2022, 60 personnes ont pu profiter de l’aide d’une diététiste, d’idées de recettes ainsi que de bons pour des fruits et légumes. Le taux d’utilisation des bons était de 88 %. Les participants ont donc eu accès à des produits d’une valeur moyenne de 1 340 $. Une hausse de la consommation de fruits et légumes a été constatée, en particulier chez les personnes les plus touchées par l’insécurité alimentaire.

Les deux programmes mettent l’accent sur l’autonomisation. Comme il a été souligné : « Il faut faire confiance aux gens pour qu’ils fassent eux-mêmes leurs propres choix en ce qui a trait à ce dont ils ont besoin. » Les chercheurs ont insisté sur la nécessité urgente d’une solution structurée sur le plan politique pour combattre l’insécurité du revenu, car « l’insécurité alimentaire est fondamentalement un problème de revenu inadéquat, et non un manque de nourriture ». Pour mettre fin de façon durable à l’insécurité alimentaire, il faut donc s’attaquer aux inégalités de revenus.

Comment tirer parti du pouvoir des étudiants pour renforcer le mouvement canadien de prescription sociale?

Lien vers le diaporamaModérateur:

- Benji Finestone (il/le) Responsable des événements, Collectif étudiant canadien de prescription sociale

Conférenciers:

- Jeffrey Wong (il/le) Coresponsable des initiatives locales, Collectif étudiant canadien de prescription sociale

- Le-Tien Bhaskar (elle/la) Cofondatrice et codirectrice, Collectif étudiant canadien de prescription sociale

- Margaret Lin (elle/la) Responsable du changement en matière de prescription sociale, Autorité sanitaire de Fraser

- Nina Doad, Codirectrice, Collectif étudiant canadien de prescription sociale

- Tarek Hussein (il/le) Étudiant au programme « PharmD for Pharmacists », Lesley Dan Faculty of Pharmacy, Université de Toronto

Résumé de la séance

Cette séance a mis en évidence l’enthousiasme et le potentiel des étudiants en tant qu’ambassadeurs de la prescription sociale, non seulement sur le campus, mais aussi dans la communauté. Les étudiants croient fermement au rôle de la prescription sociale pour remédier aux difficultés liées à l’isolement et à la solitude après la pandémie. Ils notent son potentiel pour renforcer l’esprit communautaire et soutenir la santé mentale sur les campus. Les experts ont souligné l’importance d’éduquer un plus grand nombre de personnes sur cette approche, non seulement dans les facultés de médecine, mais aussi dans d’autres domaines de la santé et de professions connexes, pour en accroître l’influence.

Les administrateurs d’écoles ont manifesté leur intérêt pour la prescription sociale en raison de son potentiel d’amélioration de la persévérance scolaire. Toutefois, ils ont exprimé le besoin d’études de cas et de cadres éprouvés avant d’y consacrer des ressources. Deux responsables de collèges ont abordé le défi de l’introduction de la prescription sociale sur les campus et ont mis l’accent sur la portée des actions menées par les étudiants. Une citation mémorable illustre le point de vue des étudiants : « La prescription sociale a sa place sur le campus, nos pairs en ont plus que jamais besoin. » La séance en a appelé à un soutien accru des étudiants dans la réalisation de ces efforts. Elle a aussi insisté sur l’importance de la collaboration entre les établissements d’enseignement et le mouvement de la prescription sociale.

L’intégration des espaces verts, la nature et les arts afin de favoriser la santé et l’équité au sein de la communauté

Lien vers le diaporamaModératrice:

- Laura Isidean (elle/la) Conseillère, Croix-Rouge canadienne

Conférencières

- Dre Carolyne Clare (elle/la) Chercheuse associée, BC Alliance for Arts and Culture

- Joy Sammy (elle/la) Responsable de la recherche et des partenariats, Park People

- Dre Samantha Evans, Fondatrice et directrice générale, Cultivating Community, Royaume-Uni

- Susanna Fong (elle/la) Coordinatrice administrative, BC Alliance for Arts and Culture

Résumé de la séance

Les espaces publics, tels que les parcs urbains, ont un énorme potentiel pour résoudre des problèmes urbains, tels que les problèmes de santé mentale et l’isolement social. Les principales conclusions de la séance ont mis en évidence le rôle essentiel des parcs, dont plusieurs sont gérés par des bénévoles, dans l’écosystème de la prescription sociale. Notamment, 80 % des citadins affirment que les parcs ont un effet bénéfique sur leur santé mentale, et que la participation à des activités de gestion des parcs, comme la plantation d’arbres, améliore grandement leur bonheur et leur lien avec la nature.

La conversation a également souligné l’importance de l’équité et de l’accessibilité dans la prescription sociale verte. Cela inclut le relevé des populations recevant des services inadéquats et l’amélioration de l’accès à la nature. Les intervenants ont insisté sur la nécessité d’offrir aussi des soins aux personnes aidantes, compte tenu du fait que 20 % d’entre elles sont des personnes âgées et qu’une simple chute pourrait les empêcher de veiller aux soins d’une autre personne. L’appel à l’action faisait état du besoin de renforcer l’intégration plus efficace des organisations responsables des parcs avec les prescripteurs, de mettre en place des lignes directrices normalisées pour les interventions fondées sur la nature et de favoriser une collaboration intersectorielle entre les secteurs de la santé et ces organisations. Comme l’a si bien souligné une des conférencières, « l’établissement d’un petit lien peut entraîner un changement incroyable », ce qui confirme que la séance s’inscrit parfaitement dans le thème de la conférence sur les approches communautaires pour les soins de santé. En intégrant les espaces verts urbains à la prescription sociale, nous pouvons transformer les parcs en des lieux essentiels au bien-être et à l’équité. Nous pourrons finalement améliorer l’objectif de la prescription sociale pour relever les défis complexes de la santé en milieu urbain.

La narration comme un moyen de faire émerger les expériences des aînés issus de communautés ethniques minoritaires s’engageant dans des activités culturelles de prescription sociale : l’étude TOUS

Lien vers le diaporamaModératrice:

- Shereen Zahid (elle/la) Spécialiste de la mobilisation et de la communication des connaissances, Institut canadien de prescription sociale

Conférencières:

- Debra Westlake (elle/la) Chercheuse, Université d’Oxford

- Stephanie Tierney (elle/la) Professeure agrégée, Université d’Oxford

Résumé de la séance

La présentation a décrit la narration comme outil de recherche précieux dans la prescription sociale, qui fournit des données plus riches et plus nuancées que les méthodes traditionnelles. De plus, elle a souligné le rôle polyvalent du domaine culturel dans la prescription sociale, incluant la création d’espaces thérapeutiques, d’expériences immersives et d’occasions de rencontres. Des messages personnalisés et empathiques sont essentiels pour une participation réussie aux programmes culturels. Ces initiatives devraient être vues comme faisant partie d’un mouvement plus vaste visant à éliminer les obstacles au bien-être qui se chevauchent.

Les principales conclusions ont révélé que les activités culturelles peuvent favoriser le capital social, tant interne (confiance) qu’externe (soutien pratique), et que les possibilités thérapeutiques dans les milieux culturels contribuent de manière significative au bien-être global.

Pour améliorer l’efficacité de la prescription sociale, plusieurs actions importantes doivent être envisagées. Tout d’abord, il est essentiel de renforcer la collaboration entre les professionnels de la santé et les prestataires culturels afin d’intégrer les possibilités thérapeutiques dans les parcours de soins. En outre, l’utilisation accrue de la narration comme outil d’évaluation dans la recherche sur la prescription sociale peut fournir des informations plus approfondies. L’élaboration de stratégies de communication personnalisées et empathiques améliorera l’engagement dans les programmes culturels. De plus, la conception d’interventions qui s’attaquent à des obstacles multiples au bien-être est vitale. Enfin, l’adaptation des activités culturelles pour les rendre plus accessibles, plus pertinentes et plus attrayantes, surtout pour les aînés, peut contribuer de manière significative à l’amélioration globale du bien-être.

Table ronde : Perspectives mondiales sur la prescription sociale

Lien vers le diaporamaModératrice:

- Dre Kate Mulligan (elle/la) Directrice principale, Institut canadien de prescription sociale, Croix-Rouge canadienne

Intervenants

- Dr Alan Siegel (il/le) Cofondateur, Social Prescribing USA

- Charlotte Osborn-Forde (elle/la) Directrice générale, National Academy for Social Prescribing

- D. J R Baker (il/le) Président, Australian Social Prescribing Institute of Research and Education

- Prof. Kheng Hock Lee (il/le) Professeur agrégé, hôpitaux communautaires SingHealth

- Dr Thiago Trindade (il/le) Professeur agrégé, Université fédérale de Rio Grande do Norte, Brésil

Résumé de la séance

La séance a mis l’accent sur l’importance de l’engagement de la communauté dans le succès des programmes de PS dans le monde entier. Les participants ont convenu, quel que soit le pays ou le système, que les secteurs communautaire et bénévoles sont des partenaires essentiels pour répondre aux besoins sanitaires et sociaux des individus. Charlotte Osborn-Forde a souligné le potentiel de la PS pour rapprocher les secteurs médical et communautaire en déclarant : « Vous pouvez avoir un modèle médical et un modèle communautaire alternatif; la beauté c’est de les réunir ». Elle a ainsi décrit le rôle de cette convergence dans l’amélioration du bien-être global.

Les observations propres à chaque pays ont mis en relief la diversité dans l’application de la prescription sociale. En Angleterre, les agents de liaison de la prescription sociale sont maintenant présents dans la plupart des cabinets de médecins de famille, avec plus de 3 500 agents et des millions d’aiguillages. En Australie et au Brésil, des initiatives locales et du secteur privé ont intégré la PS dans les systèmes de santé nationaux. À Singapour, l’approche a évolué, passant des soins à l’hôpital à une intégration communautaire pour remédier à la fragmentation des soins. Le Dr Thiago Trindade, du Brésil, a d’ailleurs souligné : « Nous devons créer un réseau… Nous ne résoudrons pas les problèmes en donnant plus de pilules. »

Des obstacles majeurs ont également été discutés lors de la séance, notamment en ce qui concerne le financement du secteur bénévole et la nécessité d’adopter des stratégies intergouvernementales. Un appel fort a été lancé pour élargir la portée de la prescription sociale au-delà des soins de santé, dans des secteurs tels que l’emploi et la sécurité sociale, comme l’a souligné Mme Osborn-Forde : « La prescription sociale a été testée dans les soins primaires, et il est maintenant temps de l’étendre à d’autres secteurs ».

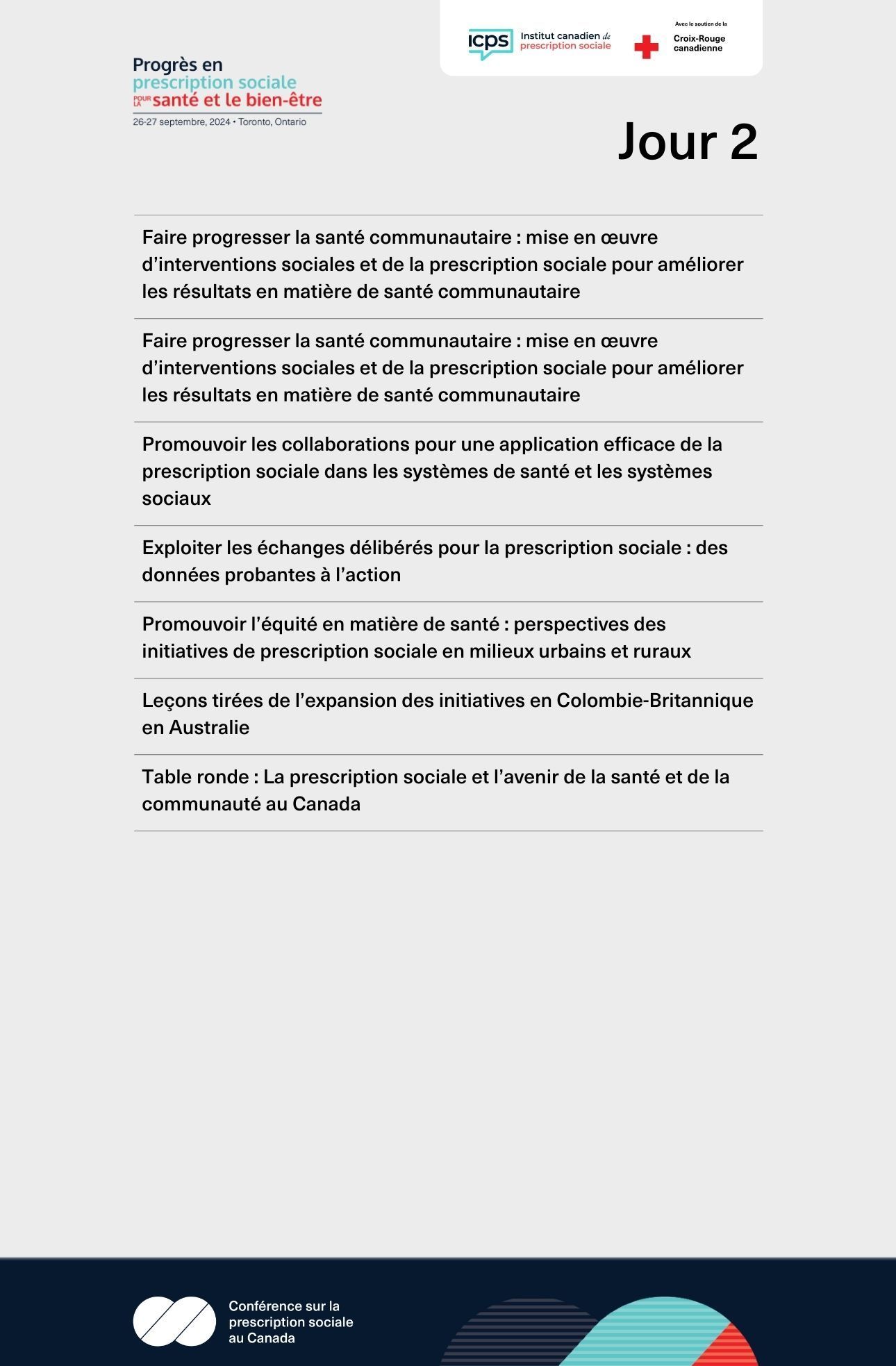

Jour 2

Faire progresser la santé communautaire : mise en œuvre d’interventions sociales et de la prescription sociale pour améliorer les résultats en matière de santé communautaire

Lien vers le diaporamaModératrice:

- Natasha Beaudin (elle/la) Responsable du projet de prescription sociale, Alliance pour des communautés en santé

Conférenciers:

- Dr Gary Bloch (il/le) Médecin responsable des interventions sociales et de l’équité, St. Michael’s Hospital Academic Family Health Team

- Jayne Nelson (elle/la) Directrice générale, IPC Health

- Maria Hussey (elle/la) Coordinatrice du bien-être, IPC Health

- Nassim Vahidi-Williams, Responsable de l’engagement des patients et de la communauté, Unity Health

- Orit Adose (elle/la) Agent de santé communautaire, St. Michael’s Hospital Academic Family Health Team

- Sandesh Basnet (il/le) Agent de liaison pour la prescription sociale, St. Michael’s Hospital Academic Family Health Team

Résumé de la séance

Cette séance a présenté des exemples inspirants de partenariats communautaires, d’autonomisation et de soins holistiques qui cherchent à aborder les déterminants sociaux de la santé. Jayne Nelson et Maria Hussey, d’IPC Health (où les cliniciens sont les coordonnateurs de bien-être pour faciliter des transferts assistés en matière de soutien social), ont partagé l’histoire d’un client sans-abri qui, après avoir bénéficié de l’aide d’IPC Health, est devenu travailleur bénévole de soutien par les pairs. Le Dr Gary Bloch et Nassim Vahidi Williams ont décrit une initiative qui a pris naissance à la suite de la constatation d’un besoin de services d’entretien ménager pour les personnes âgées. Pour y répondre, l’équipe s’est associée à un leader communautaire offrant ces services. « Nous cernons les besoins de la communauté et nous donnons les moyens à un service dans la communauté d’y répondre. » Les intervenants ont expliqué qu’en collaborant avec des organisations communautaires, les systèmes de santé peuvent étendre leur portée et améliorer l’accessibilité des services, ce qui profite en fin de compte aux individus et aux communautés.

Dr Bloch a souligné l’importance d’une collecte de données axée sur l’équité en matière de santé, qui prend en compte les déterminants de la santé de la communauté, y compris les revenus et les obstacles linguistiques : « Cela nous permet de réfléchir à notre façon de concevoir les services de prescription sociale, en ayant à l’esprit ce type de compréhension de notre communauté. » Pour révolutionner les soins primaires, la séance en a appelé à l’extension de ce modèle à l’ensemble du système de santé. Cela nécessite des actions de sensibilisation et d’éducation, ainsi qu’une volonté de combler les lacunes en matière de soins. « Le changement de culture prend des années », ont admis les présentateurs, mais ils ont affirmé qu’on observe déjà des avancées, ce qui illustre que la prescription sociale n’est pas seulement souhaitable, mais réalisable dans le cadre des soins de santé traditionnels.

Approches innovantes en matière de la santé infantile et périnatale : perspectives des initiatives de prescription sociale

Lien vers le diaporamaModératrice:

- Le-Tien Bhaskar (elle/la) Cofondatrice et codirectrice, Collectif étudiant canadien de prescription sociale

Conférencières:

- Beth Tupala (elle/la) Infirmière autorisée, gestionnaire de projet et navigatrice clinique, projet Ask Masi, Hôpital d’Ottawa, Université de Carleton

- Caitlin Muhl (elle/la) Candidate au doctorat en qualité de la santé, Université Queen’s

- Dre Sue Bennett (elle/la) Pédiatre et directrice de la pédiatrie sociale, CHEO, professeure de pédiatrie, uOttawa

Résumé de la séance

Cette séance a présenté deux programmes novateurs visant à promouvoir la santé mentale par des interventions sociales, surtout par des stratégies d’intervention précoce. Le premier programme, qui est la première initiative canadienne de prescription sociale à l’intention des enfants et des jeunes, est mis en place dans un quartier d’Ottawa bénéficiant de peu de services. En travaillant avec un « connecteur », les enfants participent à la création de leurs prescriptions sociales, qui incluent des activités non médicales adaptées à leurs champs d’intérêt, comme la visite d’une caserne de pompiers ou du camping en plein air. Cette initiative montre l’importance de « rencontrer la famille et les enfants là où ils se trouvent », comme l’a souligné Caitlin Muhl. Elle vise à renforcer les liens avec leurs communautés, ce qui permettra d’améliorer leur santé et leur bien-être.

Le deuxième programme, Ask Masi, aborde l’intersection entre la santé mentale des parents et le développement de la petite enfance. De nombreuses femmes enceintes et en post-partum souffrent d’anxiété et de dépression, et Ask Masi offre aux professionnels de la santé des ressources leur permettant de recommander des interventions communautaires plutôt que d’aiguiller inutilement les patientes vers des services psychiatriques. Le programme insiste sur l’intégration des modèles sociaux et médicaux de la santé. Il se concentre sur la navigation en santé mentale périnatale pour améliorer le soutien aux patientes. Après avoir acquis une meilleure compréhension des besoins particuliers des enfants et de leurs familles et des déterminants sociaux de la santé, les participants sont repartis enthousiastes pour plaider en faveur de solutions innovantes et communautaires en matière de soins de santé mentale.

Promouvoir les collaborations pour une application efficace de la prescription sociale dans les systèmes de santé et les systèmes sociaux

Lien vers le diaporamaModératrice:

- Bobbi Symes (elle/la) Directrice, Vieillissement en santé, Centraide Colombie-Britannique

Conférencières:

- Dre Alayne Adams (elle/la)Professeure, Université McGill

- Catherine Paquet, Professeure agrégée, Université Laval

- Dre Grace Park (elle/la) Directrice médicale régionale, Autorité sanitaire de Fraser

- Madison Legatt (elle/la) MSc, Université McGill

- Margaret Lin (elle/la) Responsable du changement de la prescription sociale, Autorité sanitaire de Fraser

- Paola Leal (elle/la) Directrice du développement des communautés et des connaissances, Eva Marsden Centre for Social Justice and Aging

Résumé de la séance

Cette séance sur l’application efficace de la prescription sociale a exploré la manière dont une approche stratégique à multiples volets peut transformer la santé communautaire. La discussion a mis en évidence l’importance de l’engagement communautaire, de la création d’un climat de confiance et des partenariats locaux dans la réussite de la prescription sociale. Les agents de liaison communautaires et l’engagement actif des prestataires de soins de santé, en particulier des médecins de soins primaires, sont au cœur de cet effort. Ils s’assurent que les méthodes d’engagement sont inclusives et accessibles à tous.

Au fil de la conversation, il est devenu évident que la mise en œuvre était complexe. Des tensions apparaissent lorsqu’il s’agit de répondre à des besoins fondamentaux, tels que le logement et la sécurité alimentaire, conjointement à d’autres prescriptions sociales, en particulier dans des contextes où les ressources sont limitées. Les conférencières ont insisté sur l’importance de tenir des discussions structurées avec les parties prenantes pour cerner les obstacles et embaucher des agents de liaison capables de combler le fossé entre les soins de santé et les services sociaux. L’une d’elles a résumé l’essence de l’expérience en affirmant : « C’est plus qu’une méthode. C’est une démarche et une expérience transformatrice pour plusieurs personnes. »

La séance a également présenté les voies distinctes empruntées par la Colombie-Britannique et le Québec dans leurs efforts de prescription sociale. Le modèle de la Colombie-Britannique, axé sur les politiques de santé, combine les soins de santé et les services sociaux, ce qui crée un contexte favorable doté de ressources suffisantes pour favoriser un vieillissement en bonne santé. En revanche, l’approche du Québec favorise l’innovation locale, mais ajoute une couche de complexité quand les parties prenantes s’attaquent à des besoins divers. Ensemble, ces modèles illustrent l’importance de prendre en compte les déterminants sociaux de la santé et de s’efforcer de réduire les inégalités en matière de santé, pour en arriver à un système de santé plus inclusif.

Exploiter les échanges délibérés pour la prescription sociale : des données probantes à l’action

Lien vers le diaporamaConférencières:

- Catherine Paquet, Professeure agrégée, Université Laval

- Dre Alayne Adams (elle/la) Professeure, Université McGill

- Madison Legatt (elle/la) MSc, Université McGill

- Nicole George (elle/la) Candidate au doctorat, Université McGill

- Paola Leal (elle/la) Directrice du développement des communautés et des connaissances, Eva Marsden Centre for Social Justice and Aging

- Syrine Gamra (elle/la) Candidate à la maîtrise en santé publique, Université McMaster

Résumé de la séance

La prescription sociale émerge comme une démarche révolutionnaire en matière de soins de santé, qui tient compte de la complexité des liens entre les déterminants sociaux et les résultats en matière de santé. Compte tenu des échanges et des données présentées, il est urgent de mettre en place une approche holistique et collaborative pour la mise en œuvre des parcours de prescription sociale. On constate que, même si les solutions technologiques, comme les outils d’évaluation universels et les systèmes d’aiguillage électroniques, peuvent être utiles, elles ne constituent pas les éléments essentiels d’une prescription sociale réussie. Cette dernière devrait se fonder sur des aspects axés sur la personne, tels que l’écoute active, l’engagement communautaire et la satisfaction des besoins fondamentaux, comme le logement et la sécurité alimentaire.

L’appel à l’action est clair : les prestataires de soins de santé, les organisations communautaires et les décideurs politiques doivent collaborer pour mettre en œuvre des parcours complets de prescription sociale. Il est important de privilégier la formation des agents de liaison, de promouvoir les partenariats avec les organisations communautaires et de s’assurer que les besoins essentiels, tels que le logement et la sécurité alimentaire, sont pris en compte dans la démarche de prescription. En nous concentrant sur ces éléments essentiels et en utilisant des techniques comme le dialogue délibéré, nous pouvons développer notre savoir collectif. Cela permettra de créer des initiatives de prescription sociale plus efficaces, plus inclusives et plus durables qui répondent réellement aux besoins globaux des individus et des collectivités.

« Dites-vous que les clients ont une voix égale; ne présumez pas que les gens parlent la même langue. »

Promouvoir l’équité en matière de santé : perspectives des initiatives de prescription sociale en milieux urbains et ruraux

Lien vers le diaporamaModératrice:

- Beth Mansell (elle/la) Gestionnaire du projet provincial de prescription sociale, Healthy Aging Alberta

Conférencières:

- Dena Silverberg (elle/la) Coordinatrice de projets, Association des centres pour aînés de l’Ontario

- Dre Megan MacGillivray (elle/la) Professeure agrégée, Université St. Francis Xavier

- Krista Mulbery (elle/la) Responsable du projet de prescription sociale, Edmonton Seniors Coordinating Council

- Natasha Beaudin (elle/la) Responsable du projet de prescription sociale, Alliance pour des communautés en santé

- Kathleen Dolan, Université St. Francis Xavier

Résumé de la séance

Cette séance a réuni divers points de vue de l’Alberta, de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse pour examiner la mise en œuvre de la prescription sociale au Canada, en particulier son application pour les personnes âgées et dans les communautés rurales.

L’une des principales conclusions est qu’il est essentiel de renforcer la confiance entre les prestataires de services et les clients. Autant lors de suivis récurrents que lors de soutien individualisé, l’établissement de liens personnels favorise l’efficacité des interventions en prescription sociale. Comme l’a souligné Dena Silverberg, « tout ce qui élimine les obstacles à la prescription, nous l’avons ou nous pouvons l’ajouter dans les centres de vie active pour personnes âgées, que ce soit en matière de transport ou d’équipement spécial ». Cela met en évidence la capacité de la prescription sociale à s’adapter et à se concentrer sur la communauté, ce qui lui permet de répondre à des besoins particuliers, tant en milieu rural qu’en milieu urbain.

Il est important de comprendre que, bien que le financement soit crucial pour l’expansion de ces services et la constitution d’équipes multidisciplinaires, la véritable force motrice de la prescription sociale réside dans la communauté plutôt que dans les soins de santé à eux seuls. Il est ressorti de cette séance qu’avec plus de soutien et de ressources, il est possible d’atténuer certains obstacles, tels que le transport et l’accès à l’équipement nécessaire. Les programmes doivent rester flexibles et personnalisés pour répondre aux besoins particuliers des populations, surtout en milieu rural.

Leçons tirées de l’expansion des initiatives en Colombie-Britannique en Australie

Lien vers le diaporamaModératrice:

- Dre Kate Mulligan (elle/la) Directrice principale, Institut canadien de prescription sociale, Croix-Rouge canadienne

Conférenciers:

- Angela Sealy (elle/la) Agente de liaison communautaire, Parkgate Society

- Bobbi Symes (elle/la) Directrice, Vieillissement en santé, Centraide Colombie-Britannique

- Dr J R Baker (il/le) Président, Australian Social Prescribing Institute of Research and Education

- Leanne Wells (elle/la) Présidente, comité consultatif des consommateurs et des experts communautaires, Australian Social Prescribing Institute for Research and Education

Résumé de la séance

La séance a mis en lumière les modèles et les efforts de collaboration qui font progresser la prescription sociale dans différentes régions, notamment en Colombie-Britannique (CB) et en Australie (AU).

En Colombie-Britannique, un modèle unique de longue date a été présenté. Il a été rendu possible grâce à des années de financement gouvernemental pour les services sociaux de proximité, en particulier le programme « Better at Home », qui touche les collectivités de l’ensemble de la province. Ce modèle a été la base d’une collaboration fructueuse. Angela Sealy, agente de liaison communautaire en Colombie-Britannique, a déclaré : « Comme un plongeur sous-marin, vous apprenez à collaborer, ou vous ne revenez pas ». La collaboration entre les organisations pour les aînés, les groupes de soutien par les pairs et les organisations communautaires est bien établie; la plupart des aiguillages proviennent de Vancouver Health.

L’approche australienne de la PS a mis l’accent sur la sensibilisation et la formation de coalitions parmi les parties prenantes influentes, notamment le College of General Practitioners, la National Health Foundation et Diabetes AU. Ces groupes défendent collectivement la PS, envoyant ainsi un message clair aux dirigeants politiques. Lorsque des organisations se réunissent pour affirmer que les données probantes qui montrent l’efficacité de la PS s’accumulent et qu’elles souhaitent que cette dernière soit intégrée à leur système, les gouvernements écoutent généralement. Grâce à cet effet de réseau, la PS est désormais intégrée aux plans de santé préventive à long terme de l’Australie. Toutefois, malgré ces engagements, il demeure difficile d’obtenir un financement régulier.

Angela Sealy a souligné l’urgence de la mise en œuvre de la PS dans le contexte d’une population vieillissante, la qualifiant d’intervention indispensable pour faire face au changement démographique. « Le tsunami représenté par l’augmentation du nombre d’aînés est arrivé. La PS est le sac de sable qui nous aide à y faire face. On doit renforcer le capital social, une personne ou un groupe à la fois. »

Table ronde : La prescription sociale et l’avenir de la santé et de la communauté au Canada

Modératrice:

- Jodeme Goldhar (elle/la) Vice-présidente du conseil d’administration, International Foundation for Integrated Care

Intervenants:

- Dre Jo Henderson (iel) Directrice scientifique, Centre McCain pour la santé mentale des enfants, des jeunes et de leur famille, Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH)

- Kahir Lalji (il/la) Directeur provincial, Relations et programmes gouvernementaux, Centraide Colombie-Britannique

- Lynn Taylor (elle/la) Conseillère spéciale, Conseil exécutif de la transformation de la santé, gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

- Dr Michael Routledge (il/le) Conseiller médical, Manitoba Association of Senior Communities

Résumé de la séance

Lors d’une discussion axée sur l’avenir, cette séance a décrit une vision future du système de santé canadien, où les domaines médical, social et communautaire seraient harmonisés et équipés des moyens requis pour favoriser conjointement le bien-être à l’échelle nationale. Les panélistes, dont des intervenants de renom comme Jodeme Goldhar, ont souligné le potentiel transformateur de la prescription sociale pour répondre aux besoins médicaux, mais aussi pour aborder les déterminants sociaux qui influencent la santé. L’appel à l’action de M. Goldhar a réitéré la nécessité de promouvoir les liens entre les secteurs pour combler les lacunes en matière de soins et de soutien.

Les intervenants ont souligné la place essentielle des partenariats intersectoriels, insistant sur le fait qu’un changement important nécessitera des efforts de collaboration pour construire un système plus intégré et plus équitable. Ils ont plaidé pour une prise en charge globale de la personne et ont encouragé les participants à réfléchir à leur propre rôle dans les changements pouvant être engendrés dans leur communauté. Les participants ont été invités à défendre une approche plus simple et plus accessible pour des solutions en matière de santé. Plusieurs intervenants ont présenté des modèles réussis et évolutifs démontrant un impact sans être complexes. Cette séance a incité les participants à revoir les structures conventionnelles, à plaider en faveur de l’intégration des soins et être les promoteurs d’un élan vers un Canada plus en santé et plus intégré.

Institut Canadien de Prescription Sociale